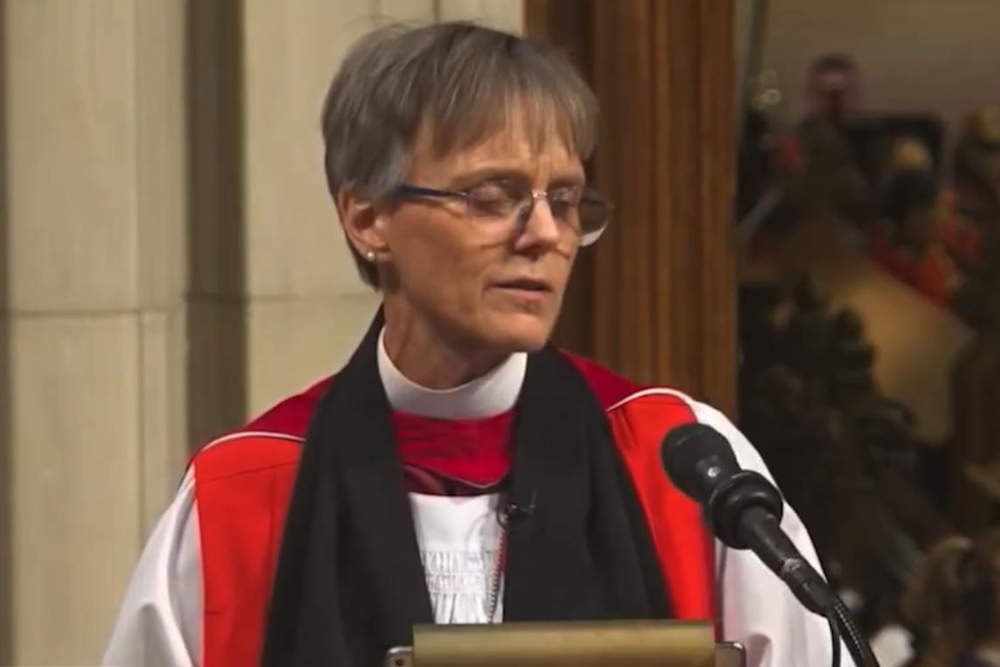

Dans les annales du discours politique américain contemporain, l'intersection entre foi, politique et personnalités publiques est souvent source de drames, de controverses et parfois de confrontations inattendues. Un de ces moments a été immortalisé lorsque Mariann Edgar Budde, évêque épiscopalienne de Washington, s'est retrouvée au cœur d'un débat national après avoir publiquement défié le président Donald Trump lors de sa deuxième cérémonie d'investiture. L'incident, qui s'est déroulé à la cathédrale nationale de Washington, a valu à Trump de la qualifier de « méchante » sur les réseaux sociaux, marquant un tournant dans le discours actuel sur la religion et la politique aux États-Unis.

Qui est Mariann Edgar Budde ?

Mariann Edgar Budde a été élue neuvième évêque du diocèse épiscopal de Washington en 2011, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste. Avant son accession à l'épiscopat, elle a été rectrice de l'église épiscopale Saint-Jean de Minneapolis pendant 18 ans, où elle était reconnue pour son leadership, qui a permis à la congrégation de passer de 100 à environ 400 membres. Son mandat au Minnesota a été marqué par l'engagement et le plaidoyer communautaires, notamment dans les domaines de l'égalité raciale, de la réforme de l'immigration, de la prévention de la violence armée et de la pleine inclusion de la communauté LGBTQ+ au sein de l'Église.

Née en 1959, Budde possède une riche formation en théologie. Elle est titulaire d'une licence d'histoire de l'Université de Rochester, ainsi que d'une maîtrise en théologie et d'un doctorat en ministère du Séminaire théologique de Virginie. Son travail dépasse ses fonctions pastorales pour devenir auteure, avec plusieurs ouvrages à son actif, dont « Comment apprendre à être courageux : moments décisifs de la vie et de la foi ».

L'incident de la cathédrale nationale

La controverse a éclaté lors de la cérémonie d'investiture du second mandat de Trump en janvier 2025. L'évêque Budde a profité de son sermon pour s'adresser directement au président, assis au premier rang, et lui demander grâce. Connaissant la politique de Trump, notamment en matière d'immigration et de droits de la communauté LGBTQ+, elle l'a exhorté à reconsidérer sa position à la lumière des valeurs chrétiennes de compassion et d'inclusion.

Ses mots exacts étaient : « Permettez-moi de vous adresser un dernier appel, Monsieur le Président. Des millions de personnes ont placé leur confiance en vous. Et comme vous l’avez dit à la nation hier, vous avez ressenti la main providentielle d’un Dieu d’amour. Au nom de notre Dieu, je vous demande d’avoir pitié des citoyens de notre pays qui sont actuellement dans la peur. » Elle a spécifiquement mentionné « les enfants gays, lesbiennes et transgenres des familles démocrates, républicaines et indépendantes, dont certains craignent pour leur vie », et a souligné la contribution des immigrants, en soulignant « ceux qui récoltent nos récoltes et nettoient nos bureaux, qui font la vaisselle après nos repas au restaurant et qui travaillent de nuit dans les hôpitaux. »

La réaction de Trump

La réponse de Trump a été rapide et caractéristique de sa façon de gérer les critiques sur les réseaux sociaux. Tard dans la soirée suivant la messe, il s'est adressé à Truth Social, sa plateforme de médias sociaux, pour fustiger Budde. Il l'a qualifiée de « gauchiste radicale et anti-Trump » et a qualifié son sermon de « méchant, ni convaincant ni intelligent ». Il a également exigé des excuses de Budde et de l'Église épiscopale, affirmant qu'elles « devaient des excuses au public ! » pour avoir introduit la politique dans un espace sacré.

Cette réaction a mis en lumière la tension entre l’administration Trump, qui a souvent adopté des politiques considérées par ses critiques comme contraires aux enseignements chrétiens d’amour et d’inclusion, et les dirigeants religieux qui se sentaient obligés de critiquer ces politiques d’un point de vue moral.

Réaction publique et politique

La réaction au sermon de Budde et aux attaques ultérieures de Trump a été polarisée. D'un côté, de nombreux membres des communautés chrétiennes libérales et modérées ont salué Budde pour son courage à dire la vérité au pouvoir, certains qualifiant son sermon d'« apostolique » et de « courageux ». D'autres, notamment des figures éminentes du mouvement des droits civiques et de la justice sociale, l'ont saluée pour avoir mis en lumière le coût humain des récentes décisions politiques.

À l'inverse, des voix conservatrices, notamment au sein de l'électorat de Trump, ont critiqué Budde pour ce qu'elles percevaient comme un sermon politique inapproprié dans un contexte religieux. Certains commentateurs conservateurs sont allés jusqu'à suggérer des mesures punitives, comme son inscription sur une liste d'expulsion, malgré sa citoyenneté américaine, illustrant ainsi la profondeur du clivage.

La réponse de Budde et ses implications plus larges

Après son sermon, l'évêque Budde est intervenue sur plusieurs médias pour discuter de sa prédication et de la réaction de Trump. Sur CNN, elle a expliqué que son intention n'était pas de politiser le service, mais de rappeler à tous l'humanité de ceux qui sont souvent vilipendés dans le discours politique. Dans une interview accordée à NPR, elle a tenu bon, affirmant qu'elle ne présenterait « pas d'excuses » pour son sermon, soulignant son rôle de défenseure des personnes marginalisées par des politiques qu'elle juge contraires aux valeurs chrétiennes.

Cet événement a mis en évidence plusieurs problèmes critiques :

- Le rôle de la religion en politique : le sermon de Budde et la réponse de Trump ont mis en évidence la manière dont la religion peut à la fois unir et diviser, en particulier lorsque les dirigeants religieux se sentent obligés de s'exprimer contre des politiques qu'ils considèrent comme injustes.

- Liberté d’expression et de religion : L’incident a souligné la complexité de la liberté d’expression lorsqu’elle émane d’un chef religieux, en particulier lorsqu’il s’adresse directement à une personnalité politique lors d’une cérémonie nationale.

- La relation entre l’Église et l’État : les actions de Budde et la réaction de Trump ont soulevé des questions sur la séparation de l’Église et de l’État, beaucoup débattant de la ligne à tracer entre les commentaires religieux et l’activisme politique.

- Le pouvoir des mots : le sermon de Budde et les publications de Trump sur les réseaux sociaux ont démontré le pouvoir durable des mots pour influencer l’opinion publique, susciter le débat et même façonner la politique.

Héritage et réflexion

La confrontation de Mariann Edgar Budde avec Donald Trump à la Cathédrale nationale restera probablement dans les mémoires comme un moment marquant de sa carrière et du discours religieux et politique. Elle a été présentée comme une leader non seulement spirituelle, mais aussi morale, prête à utiliser sa position pour défendre ceux qu'elle considérait comme menacés par le régime politique actuel.

Cet incident constitue également un cas d'école dans la culture politique américaine moderne, où des chefs religieux comme Budde critiquent de plus en plus ouvertement l'action politique, remettant en cause l'idée que la foi doive rester apolitique. Sa prise de position pourrait inspirer d'autres personnes occupant des postes d'autorité religieuse à s'exprimer, ce qui pourrait influencer les futures interactions entre l'Église et l'État.

Dans un contexte plus large, cet événement souligne la lutte permanente autour de l'interprétation des enseignements religieux dans l'espace public, où la compassion, la justice et l'inclusion sont débattues non seulement dans les politiques, mais au cœur même des plus anciennes institutions américaines. À mesure que la société évolue, le dialogue entre chefs religieux et personnalités politiques continuera de façonner le paysage moral de la nation, des personnalités comme l'évêque Budde jouant un rôle central dans ce récit.

Cet article vous a-t-il été utile ? S'il vous plaît dites-nous ce que vous avez aimé ou n'avez pas aimé dans les commentaires ci-dessous.

Avertissement: Le contenu ci-dessus ne reflète pas nécessairement les opinions de Panaprium. Panaprium ne garantit ni ne cautionne le contenu ci-dessus, et n'en est en aucun cas responsable. Les opinions exprimées ici sont basées sur des expériences personnelles et ne doivent pas être considérées comme une approbation ou une garantie de résultats précis. En raison de la nature subjective de la politique, tout commentaire politique doit être interprété avec un esprit critique.

About the Author: Alex Assoune

Contre Quoi Nous Luttons

Les groupes multinationaux surproduisent des produits bon marché dans les pays les plus pauvres.

Des usines de production où les conditions s’apparentent à celles d’ateliers clandestins et qui sous-payent les travailleurs.

Des conglomérats médiatiques faisant la promotion de produits non éthiques et non durables.

De mauvais acteurs encourageant la surconsommation par un comportement inconscient.

- - - -

Heureusement, nous avons nos supporters, dont vous.

Panaprium est financé par des lecteurs comme vous qui souhaitent nous rejoindre dans notre mission visant à rendre le monde entièrement respectueux de l'environnement.

Si vous le pouvez, veuillez nous soutenir sur une base mensuelle. Cela prend moins d'une minute et vous aurez un impact important chaque mois. Merci.

0 commentaire